На стиль арабской и персидской литературы того времени повлияли две основные тенденции. Более очевидной была тенденция к выбору изысканных словесных конструкций, наметившаяся в арабском еще со времен Джахиза, но теперь развившаяся полнее. Конечно, эта тенденция распространялась в одинаковой мере и на прозу, и на поэзию. Она вошла в персидскую стихотворную традицию одновременно или чуть позже, чем суфийское учение, и немного позже, чем в арабскую, и авторы стали увлеченно работать над изяществом своего языка и глубиной своих мыслей; на заре развития персидской литературы эти свойства как нельзя ярче проявились в арабской поэзии с расцветом творчества аль-Мутанабби. Каждый писатель ощущал потребность перещеголять своих предшественников. Рудаки, поэт при дворе Саманидов, свободно пользовался сравнениями и метафорами; но позже персидские критики пренебрежительно отзывались о нем как о слишком прямолинейном и безыскусном, слишком прозаичном авторе, чтобы приводить человеческий разум в восторг. На ранних стадиях обилие придуманных речевых приемов и оборотов, обусловленное вышеупомянутой потребностью, придавало произведениям изящество и обаяние. Но чрезмерное увлечение ими во второй половине Средних веков привело к перегруженности ими текстов.

Однако западный читатель стал испытывать проблемы с пониманием текстов, написанных в такой манере, когда стремление к изощренности выражений проникло в прозу. Претенциозные историки — и арабские, и персидские (но не религиозные ученые, подобные Ибн-аль-Асиру) — принялись украшать почти каждое предложение в рассказе о какой-нибудь битве, скажем, притянутыми за уши метафорами и сравнениями. Такая тенденция ярче проявлялась в фарси, чем в арабском, так как в этот период сначала происходило формирование персидского стиля. По сравнению с арабской, персидская традиция в целом испытывала потребность в легком жанре и тяготела к морализации и словесному украшательству даже в самых серьезных произведениях. Однако в первой половине Средних веков такой стиль письма (при условии, что человек достаточно начитан, чтобы понимать все аллюзии) оставался ненавязчивым и придавал сочинению изящество, не будучи при этом самоцелью.

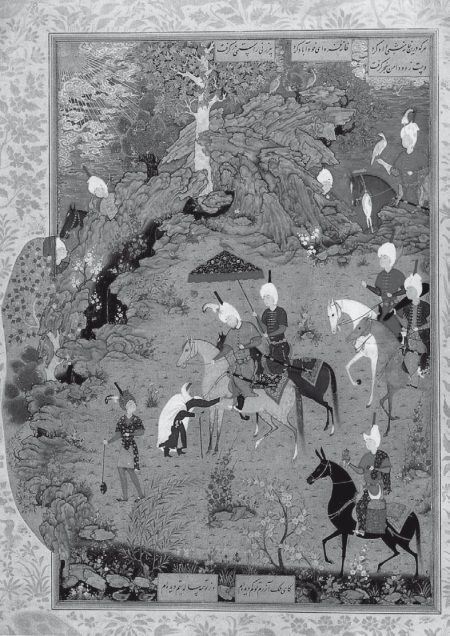

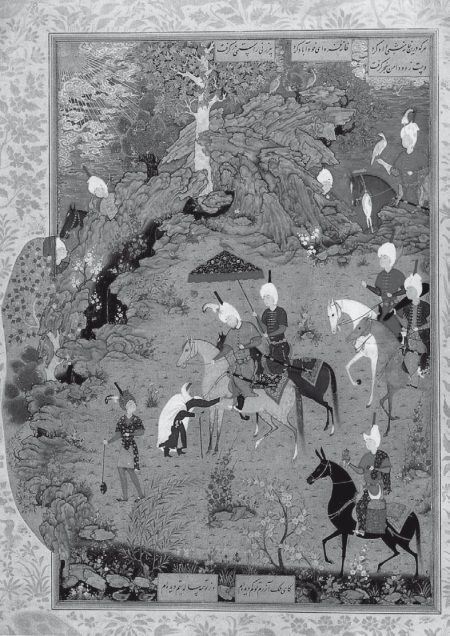

Иллюстрация к поэме «Хамсе». Средневековая персидская миниатюра

От украшательства следует отличать определенные особенности прозы того периода, которые могут показаться некоторым современным читателям столь же отталкивающими. Общепринятой манерой изложения были гиперболы. Как мы уже заметили, придворный этикет часто требовал преувеличенно почтительного поведения по отношению к облеченным властью и к ученым или художникам, которых люди хотели чествовать, даже когда речь не шла о панегириках. Можно было описать сначала одного человека, затем другого, с использованием выражений в превосходных степенях, которые, если воспринять их буквально, были взаимоисключающими. У гиперболы были свои правила, и иногда ее немного варьировали, чтобы передать различные оттенки смысла. Однако часто гипербола являлась просто способом достичь эффекта возвышения того или иного человека, когда точность была неактуальна (да и невозможна, учитывая субъективный характер передачи информации, принятый в то время).

Рассказы о случаях из жизни, особенно когда относились к биографии какого-нибудь серьезного мужа, содержали массу преувеличений. В современной художественной литературе мы стараемся минимизировать искажение, неизбежное при всяком художественном воспроизведении, а причудливые искажения действительности — гротескные или высокопарные — оставляем детским сказкам. В средневековой литературе рассказы о реальных событиях, как правило, были «сказками», аккуратно подогнанными под взрослых. Даже когда история могла иметь место в буквальном смысле, главную ее мысль предпочитали передавать иллюстрацией крайнего случая описываемого явления, лишь бы не преуменьшить. Нам известно о рабе, который был так жалостлив ко всем живым существам, что не разрешал своим братьям по футувва приступать к еде, пока вереница муравьев не сползет со стола: стряхнув их оттуда, он мог их поранить или сбить с пути. Смысл этой истории не в том, что каждый должен поступать так же, а в том, что если уж один человек зашел так далеко, то и остальные должны оказывать хоть немного внимания беспомощным созданиям, что — в сравнении с описанным случаем — сделать совсем не сложно. С тем же намерением создавался рассказ о человеке, который, только что женившись, обнаружил на теле жены следы оспы и, чтобы она не стыдилась его, притворился, будто слепнет, а потом — что вовсе ослеп, и успешно продолжал притворяться до самой ее смерти.

Даже в трактате Низам-аль-Мулька об управлении

[271], который пользовался уважением многих поколений людей со вкусом, этика в управлении государством иллюстрировалась крайностями, а не реальными случаями, требовавшими разумных выводов; и приводимые им примеры скорее красивы, чем правдивы. Низам-аль-Мульк был прекрасным администратором и хорошо понимал, сколько денег в казне и как блюсти бюджет страны. Но, дабы придать убедительности своему постулату о том, что султану не следует считать доход казны своей полной собственностью, он рассказывает невероятную историю о халифе Харуне ар-Рашиде и его жене Зубайде (сознательно искажая историю). Выслушав многочисленные упреки от обедневших мусульман, которые считали, что имеют право на долю денег из казны, поскольку она принадлежит мусульманам, а не халифу лично, ар-Рашид и Зубайда увидели один и тот же сон: на Страшном суде Мухаммад прогнал их, потому что они пользовались мусульманской казной в личных целях. Они проснулись в ужасе, и наутро ар-Рашид объявил, что любой может прийти и назвать свое имя, и на его нужды будет выдана крупная сумма. Зубайда тоже раздавала деньги, но из личных средств, совершив единовременно все те благодеяния, которыми, по мнению более занудных историков, она славилась всю жизнь.

Современному читателю правила приличия, существовавшие в те времена — и не только в исламском мире, — могут показаться наивными по двум причинам. Несмотря на то что над необоснованным хвастовством смеялись, обоснованные заявления о собственных геройстве и добродетелях считались нормой (однако скромность в таких делах приветствовалась). И несмотря на всевозможные меры предосторожности, призванные почти полностью укрывать женщин одеждой, подальше от мужских глаз, о сексе говорили так же открыто, как, скажем, о еде: и то и другое описывалось одинаково откровенно, когда того требовал сюжет. Вероятно, это отчасти объяснялось тем, что в сегрегированном обществе мужские разговоры не предполагали присутствия женщин. (Разумеется, существовало много произведений явно порнографического характера, предназначенных исключительно для сексуального возбуждения.)

Эзотерический стиль в литературе

Вторая масштабная тенденция по природе своей была менее явной, но более значимой в социальном и интеллектуальном плане. Она заключалась в иносказательности или уклончивости манеры изложения, когда многое остается недосказанным. Мудрый вывод Газали о том, что автору следует писать, помня об уровне его аудитории, и не раскрывать массам опасную и трудную для понимания правду, оказал более существенное влияние на литературу, чем на собственный труд Газали, «Мункиз», где, по мнению читателя, он выражается без стеснения, но не всегда прямо. Как уже говорилось, для файлясуфов, суфиев и последователей Алидов определенная градация и сокрытие знаний стали нормой. Возможно, было благоразумно, особенно в вопросах жизненной ориентации, писать так, чтобы истинные намерения автора раскрывались не сразу и не всякому, чтобы читатель мог сделать собственные выводы в соответствии с своими потребностями. И этот подход можно было применять независимо от того, имел ли автор намерение писать явно эзотерическую работу или нет. В любом случае он существенно отразился на литературном стиле. Эта тенденция становилась свойственной всей серьезной прозе и даже стихам, так что при чтении какого-либо произведения следовало дважды подумать, прежде чем сделать вывод, будто за сказанным не кроется какого-нибудь подтекста.