Таким образом, всемирное влияние ислама было непропорционально численности самих мусульман. Географические преимущества расположения земель от Нила до Амударьи на торговых путях полушария этому способствовали. Не менее важной была социальная и политическая гибкость международных исламских институтов и относительная доступность основных компонентов исламской культуры новообращенным, и к ней они добавляли что-то свое. Но в основе всей структуры находились сами обращенные: население обширных и самых разных по характеру территорий с удовольствием принимало ислам.

Причины обращения в ислам

Как стало возможным такое масштабное обращение народов? Когда ислам еще был признаком избранных среди арабских правителей завоеванной империи, стремления обратить других и поделиться привилегиями с большим кругом, чем нужно, не наблюдалось. Те же случаи обращения, которые имели место (за небольшими исключениями), объяснялись желанием отделить правящих арабов от остального человечества, отчасти с целью подчеркнуть их достоинство и отчасти, несомненно — предотвратить их моральное разложение.

Арабы (как считалось), народ Мухаммада, должен был исповедовать ислам, подчиняться его законам и разделять связанные с ним привилегии. Арабов-язычников не терпели, но они исчезли довольно рано. На те племена бедуинов-христиан, которые, как арабы, частично делили статус завоевателей (их не классифицировали как зимми), оказывалось сильное неофициальное давление, вынуждавшее их принять ислам; им не раз приходилось защищать свои права, но в итоге все они уступили. Земли арабов — по сложившейся издавна традиции, включавшие не только бедуинскую Аравию, но и весь полуостров южнее Плодородного полумесяца (т. е. в числе прочих — недавно занятый арабами Йемен), — тоже надлежало охранять от неверных. Разнообразные оседлые группы евреев и христиан — несмотря на то, что они находились под защитой мусульман в силу статуса зимми — были переселены с их родных аравийских территорий на земли Плодородного полумесяца, которые должны были компенсировать им утрату имущества на полуострове. Идею о том, что всю Аравию следует освободить от неверных, так и не воплотили до конца, но в конечном итоге все сошлись на том, что неверным так или иначе нельзя позволять (даже в качестве посетителей) приближаться к Мекке и Медине. Но в остальном многочисленных новообращенных неарабского происхождения встречали прохладно, а то и вовсе отказывали желающим принять новую веру.

Однако, как мы уже писали, в конце эпохи Омейядов некоторые религиозные деятели стали изъявлять желание, чтобы как можно больше людей принимало ислам. Это соответствовало видению самого Мухаммада. Через какое-то время стало стандартной практикой, когда биографы великих проповедников — неважно, суфийских или нет — хвастались тем, сколько людей удалось обратить их героям. Мало кто из мусульман избирал обращение неверных своей профессией: обращение в ислам обычно являлось вторичным эффектом публичных проповедей среди мусульман, на которые немусульмане попадали по приглашению или из любопытства. (И, разумеется, не существовало организованной миссионерской деятельности, когда на подобные цели выделяла средства домашняя организация — подобная той, что легла в основу христианского миссионерства в условиях технического нового времени; не было даже достаточно централизованной организации, которая официально наделяла бы проповедников такими полномочиями, как делали иногда средневековые христиане посредством церковной иерархии.) Но многие мусульмане, особенно суфии, похоже, ставили себе специальную цель — привлекать неверных; и некоторые намеренно странствовали по чужим землям — везде, где присутствовали достаточно многочисленные мусульманские общины, чтобы размещать их у себя (такими были большинство регионов аграрных городов полушария за пределами владений гонителей мусульманства христиан) — обращая в свою веру как можно больше людей.

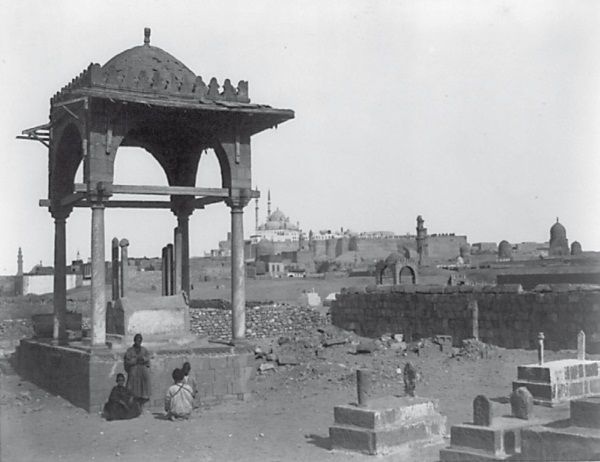

Гробницы мамлюков на кладбище в Каире. Фото XIX в.

Мусульмане использовали для обращения два метода. Во-первых, они по-особенному обращались к религиозному сознанию людей. На уровне прямой аргументации они часто акцентировали внимание на популистской понятности ислама. Они часто высмеивали (во имя здравого смысла) построенные на запутанных мифах учения древних конкурирующих с ними традиций в пользу простой монотеистической и унитарной позиции. Это могло казаться привлекательным в силу своей простоты тем, кто не желал принимать на веру мудреные слова образованного священника, которые они были не в силах понять. На этом уровне ислам наверняка притягивал людей, которым в обстановке высокой социальной мобильности приходилось принимать собственные решения в вопросах мировоззрения, не имея возможности полагаться на автоматическое подчинение общепринятому авторитету. Единый Бог-Создатель, которому должен был поклоняться каждый человек индивидуально на основании откровения (ниспосланного знаменитому пророку, признанному уже миллионами людей), — это было одновременно понятно и убедительно.

Разумеется, это лишь один из уровней привлечения в религию. Убеждение, каким бы симпатичным ни казалось, обычно происходит не только в процессе абстрактной беседы. Чтобы завладеть умом человека и заставить его следовать в своей повседневной жизни определенной традиции, нужно, как минимум, его подготовительное участие в ней. Но официальные писания и культ ислама не приветствовали подобного участия. Неверные обращались в ислам не в результате чтения Корана и даже не в результате пробного участия в мусульманском ритуале в мечети. Мусульмане, как правило, считали, что Коран и даже собрание хадисов слишком святы, чтобы неверные оскверняли их своим прикосновением (в конце концов, неверные не считались чистыми в ритуальном смысле — то есть не могли совершать намаз — пока не примут ислам). В любом случае, эти документы редко переводились с арабского, так как каждый мусульманин должен был знать арабский в достаточной степени, чтобы совершать молитву на языке ее оригинала — чтобы чествовать Бога в универсальной форме, независимо от того, каков его родной диалект (и, вероятно, чтобы не нарушалось космополитичное единство уммы). Не желали мусульмане и позволять неверным осквернять мечети любопытством или насмешливым непочтением. Как минимум, в Средние века, хотя изредка это бывало и раньше, неверным иногда вообще запрещали туда входить. Чтение наизусть Корана и совершение намаза являлись общественным долгом, частью поддержания божественного порядка на земле, следствием акта ислама. Прежде чем человека обязывали или наделяли правом исполнить этот долг, он должен был решиться повиноваться воле Бога.

Поэтому только в официальных проповедях, и особенно в суфийских ханаках, где важнее был не общественный порядок и достоинство ислама, а благополучие души отдельного человека, любопытствующий неверный мог принять достаточно активное участие в общем процессе, чтобы решиться перейти в ислам. Или такое участие — непрямым, но эффективным способом — могло выражаться в наблюдении за каким-нибудь чудом или хотя бы в прослушивании рассказа о нем: скажем, об исцелении или о выдержке при причинении себе боли; исполнением таких трюков славились суфии. Немусульмане (и мусульмане тоже) могли обратиться к любому человеку — неважно, к какой группе он принадлежал, — чья репутация позволяла им надеяться, что он поможет им в трудную минуту; и подобные контакты тоже могли внушить немусульманину мысль о превосходстве ислама.