Определенная степень взяточничества и неуважения к правилам честной торговли до начала Нового времени была нормой. Если исчезали все признаки продажности, то это были крайние случаи, требовавшие особых разъяснений. Например, слуги знатного вельможи могли потребовать взятку за то, что допустят к нему. При этом причина визита их не волновала: будь то деловая встреча или личный вопрос. Частично это было связано с очень личным тоном подобных отношений до возникновения официальных кабинетов и системы пропусков, частично — с тем, что в таком случае обеспеченные люди, отнимавшие время у знатного человека, делились малой долей своих доходов с бедняками, чьим трудом они жили, или с бедняками, которым посчастливилось сбежать из деревни и получить дополнительные привилегии. В любом случае подобная практика существовала до тех пор, пока не пресекалась указанием свыше. Могущественное правительство порой настаивало на принятии мер, по крайней мере по отношению к высшим чинам. Так, например, произошло на пике расцвета военной дисциплины в османской администрации. В таких случаях в некоторых сферах государство устанавливало особо высокие стандарты выполнения обязанностей. Однако в обществе дотехнической эры подобная скрупулезность не давала положительных результатов. Существовал определенный предел эффективности ограничений, установленных в любом отдельном сегменте социальной или экономической жизни, поскольку во всех остальных секторах возможность открытого контроля и учета была очень органичена.

В XVIII веке правительства были уже не в состоянии удерживать свои позиции даже в этих отдельных сегментах. Кругом расцвела небрежность, характерная для архаичных времен. Более того, во всех трех великих империях в результате упадка центральной власти образовалась пропасть между формальной процедурой и ее практическим исполнением. В более общем смысле можно сказать, что это была естественная разница между идеалом и действительностью. Там, где сохранились институты, созданные некогда эффективной верховной властью, открылись возможности для многочисленных злоупотреблений. Некоторые учреждения были фиктивными, но большинство — вполне действующими. Многих сознательных граждан в Османской и Индийской империях поражала разница между теорией и практикой. Причем то, что вызвало бы удивление у современного наблюдателя, они воспринимали как должное. К концу XVIII века число реформистских движений превысило среднюю норму. Во всех центральных державах они носили разный характер: хилиастический шиизм в сефевидской среде, возрождение шариатского суфизма Сирхинди в Индии и развитие жанра политического трактата в Османской империи.

Присутствие представителей Запада не оказало серьезного влияния на реформистов, которые продолжали действовать в рамках традиционной модели. Они в старомодной форме осуждали правительство, критиковали политическую ситуацию, но не предлагали ничего нового. Как обычно, реформаторы провозглашали моральное социальное равенство и выступали против привилегированных слоев общества и их культурного превосходства. Но в этот раз их гнев был направлен на суфизм. За период многовекового существования суфийские тарикаты обрели огромный вес благодаря пожертвованиям и религиозным предрассудкам. Многие тарикаты малодушно жертвовали своими принципами ради богатства и популярности. Среди тех, кто получал звание суфия, было немало шарлатанов. В известной степени суфизм давно нуждался в реформировании. И теперь это стало основной целью реформистских движений, осознававших, насколько тесно суфийские организации связаны с мусульманским обществом. Однако высокая значимость самих институтов, которые нуждались в преобразовании, ограничивала в действиях реформистские движения. Реформаторы были связаны с центральной властью, а многие институты находились в настолько отдаленных районах, что применить к ним новаторские методы было крайне проблематично.

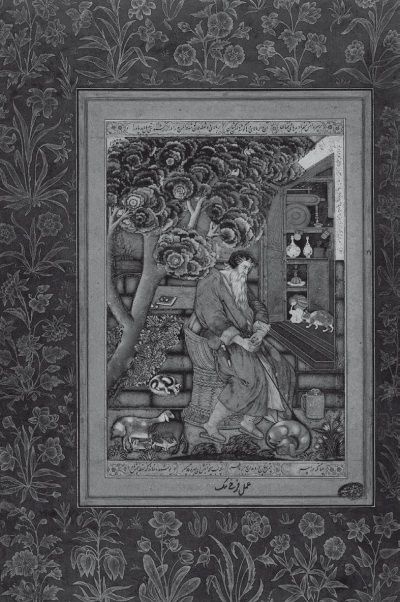

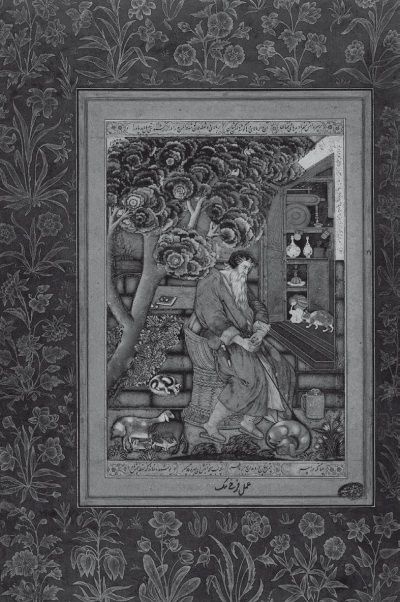

Фаррух Бек. Старый суфий

Наиболее яркие реформистские движения возникли в независимой Аравии, на границе османских владений. Одно из таких течений выросло из среды ханбалитов. Последователи этого движения крайне враждебно относились к суфизму в целом, их не устраивала простая реформа суфийских тарикатов. В поздней суннитской теории ханабализм считался одной из четырех важнейших школ фикха, но на деле никогда не был исключительно таковой. Это всеобъемлющее и радикальное движение разработало собственное толкование фикха в соответствии со своими принципами. Аидеры этой школы не желали следовать таклиду, принятому в других школах, и признавали иджму только первых поколений мусульман. Они продолжали разработку иджтихада: каждый учитель считал себя обязанным начать с чистого листа, изменяя учение в соответствии с потребностями нового времени.

Со времен Ибн-Таймийи (ум. в 1328 г.) существовало несколько учителей, среди них были и ханбалиты, которые выступали против того, чтобы вся религиозная жизнь сводилась к суфийским тарикатам. Многие реформаторы взяли их идеи за основу в борьбе с суфийским мышлением. Ханбализм представлял собой самый серьезный противовес шиизму, процветавшему в Алеппо и Басре. Но со временем численность ханбалитов значительно сократилась даже в Дамаске и Багдаде — городах, считавшихся оплотом этого движения. Тем не менее в XVIII веке у него осталось достаточно сил, чтобы вдохновить юного исследователя Мухаммада ибн Абд аль-Вах-хаба (ум. в 1791 г.) из Наджда в самом сердце Аравии, который решил объединить все мусульманские течения (в рамках суннизма). Некоторое время он был учителем суфизма, но затем искренне принял ханбализм и стал последователем Ибн-Таймийи. Вернувшись в Наджд, Мухаммад завершил дело, которое не удалось его кумиру. Он обратил местного правителя Ибн-Сауда в свою веру, и тот основал государство в соответствии с новыми принципами. Через несколько лет уже весь Наджд следовал ханабалитской доктрине Абд аль-Ваххаба. Он был полон благородной решимости распространить строгие и справедливые принципы божественного закона на все сферы общественной и частной жизни.

Результат оказался настолько ошеломляющим, что мог сравниться только с деятельностью хариджитов. Абд аль-Ваххаб, без сомнения, ввел законы шариата, заменив ими традиционное племенное право. Хотя эти обычаи сохранились в самом сердце Аравии в бедуинских племенах, оставшись еще со времен Ридды. При этом Абд аль-Ваххаб ненавидел все, что было связано с суфийским верованием. Он полагал, что их теория и практика превращают суфийских святых в богов. Усыпальницы святых, по его мнению, превратились в места поклонения идолам. Так создавалось впечатление, что суфии поклоняются старым божествам, на местах которых (действительно) возведены гробницы суфийских святых. Абд аль-Ваххаб был полон решимости избавить ислам от разлагающего действия этих культов и их последователей. Более того, он боролся со всеми, включая шиитов, кто почитал человека (даже Мухаммада и Али) наравне с Господом. К почитанию места захоронения Мухаммада он относился так же, как и к остальным. В результате абсолютное большинство мусульман оказалось идолопоклонниками, почитающими умерших, что оскорбляло ислам. Абд аль-Ваххаб запретил даже излюбленные народом церемонии, проводившиеся в Мекке и Медине во время великого паломничества хадж. Эти ритуалы теперь также считались идолопоклонничеством.