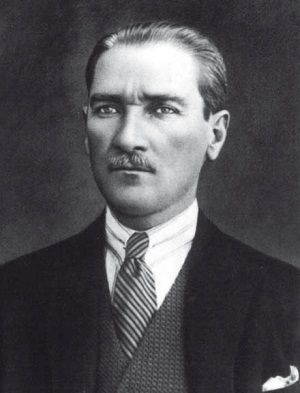

Ататюрк посещает народный дом. Фото 1937 г.

В период всемирной депрессии, начавшийся в 1929 году, Кемаль прилагал особые усилия для индустриализации страны, частично, чтобы сделать ее менее экономически зависимой от импорта, частично для того, чтобы создать в Турции те же социальные институты, что и в странах Запада, что означало (вне зависимости от того, понимали это или нет) появление тех же экономических классов с такими же интересами, взглядами и образом жизни, что и в Европе. Ему как минимум удалось создать современную промышленность, которая изменила весь образ жизни турок. В абсолютных величинах рост промышленного производства в период правления Кемаля был относительно невелик, но по относительным показателям темпов роста Турция занимала третье место в мире после России и Японии. Значительно сложнее обстояло дело с другими институтами европейской социальной модели: гарантией прав личности, свободой критики действий правительства, которые связаны с наличием признаваемой независимой, но разумной политической оппозиции. Кемаль неоднократно утверждал, что Республиканская народная партия не претендует на роль единственной политической партии в стране, однако как только в обществе возникало какое-нибудь оппозиционное движение, его сразу же подавляли. Дело в том, что стремление народа восстановить старые османские порядки было слишком сильно, и любая оппозиционная партия в этих условиях стала бы орудием в руках тех, кто стремился уничтожить саму республику.

Однако к моменту смерти Кемаля в 1938 г. его принципы «кемализма» были широко популярны среди большей части образованной молодежи, которой и предстояло развивать и укреплять в турецком обществе современные социальные институты. В период его правления Турция дала четкий и недвусмысленный ответ на вопрос, что значит стать современными. В турецком случае это означало пройти весь процесс модернизации и вестернизации, чтобы стать частью Запада как любая другая европейская нация, разделяя все преимущества и недостатки такого положения. Характерно, что молодые турки, полностью ощущая себя европейцами, одно время даже задавались вопросом: а может ли Британия, будучи островным государством, претендовать на место в общеевропейском сообществе? После Второй мировой войны турки с готовностью присоединились к только что созданным европейским организациям (в частности к НАТО), и мы полагаем, что они сделали это не только для того, чтобы получить определенные преимущества в экономической и военной сфере, но также и для того, чтобы окончательно утвердить свой статус европейской державы.

Выживание ислама

Религиозное сознание как таковое почти не принимало участия в процессах модернизации. В период правления Ататюрка официальная позиция государства заключалась в том, что религия должна быть вестернизирована, как и все другие сферы общественной жизни. Государство должно стать фундаментом общества, а религия — частным делом каждого гражданина. Эта цель была достигнула отделением ислама от государства. Реформаторы надеялись, что современные граждане будут относиться к исламу по-европейски: другими словами, религия займет в обществе некую отведенную ей социальную и эмоциональную нишу, как это сделали современное католичество, протестантизм и иудейский реформизм. Правительство Кемаля предпринимало определенные шаги в этом направлении. Государство по-прежнему назначало имамов и муэдзинов в мечети, однако требовало, чтобы призывы на молитву были не на арабском, а на турецком языке. Этот закон, с одной стороны, призван был подчеркнуть освобождение от «чужеродных» религиозных традиций и отдавал дань современному рационализму, а с другой — указывал на явный разрыв с шариатом, даже в религиозной сфере, в пользу большей понятности службы для широкой публики. Данное требование исполнялось как минимум в присутствии представителей государственной власти, но для очень малого числа мусульман турецкие слова стали полноценной заменой арабским. (Много позднее, когда запрет был отменен, на смену турецкому языку вновь пришел арабский). Некоторые реформаторы предлагали видоизменить внешние формы религиозной жизни, надеясь, что такие внешние изменения повлекут за собой и более глубинные изменения в сознании верующих. В частности, они предлагали поставить в мечетях скамьи, сидя на которых верующие могли бы слушать проповедь муллы и не совершать ритуальных поклонов. Однако все эти проекты никогда не рассматривались всерьез. Ислам пошел по своему собственному пути: он полностью дистанцировался от государства и его политики, он не принимал никакого участия в процессах «вестернизации» и не подвергся сколько-нибудь существенному влиянию западной культуры.

Ислам должен был пройти тест на то, что случится, когда все традиционное наследие будет вестернизировано. Вестернизированный класс проводил реформы и менял основы общественной жизни. Модернизированный сектор повседневной жизни был представлен современными школами. Публичные школы стали оплотом тотального модернизма, жесткого национализма и отводили исламу минимальную роль в турецком культурном наследии. Преподававшие там учителя, как правило, выходцы из низших слоев и сельской местности, стали главными пропагандистами новых стандартов. Именно они, а также современные врачи и частично чиновники, с их связями с большими городами и правительством, стали той силой, которую нельзя было игнорировать. Однако, как правило, они оказывались в социальной изоляции. Спустя десятилетия после реформ, особенно в небольших деревнях, учитель часто испытывал конкуренцию со стороны имама и вел борьбу за то, чтобы деревенские дети в соответствии с законом ходили в его школу и получали современное образование вместо того, чтобы учиться в коранической школе, усваивая традиционные антигосударственные взгляды.

Кемаль Ататюрк

В процессе модернизации ислам заметно изменился, однако совсем не так, как хотели бы реформаторы. Общественная деятельность суфийских тарикатов была запрещена, как и открытая идентификация с ними, молитвы в мечетях продолжали совершаться, как и раньше, под патронажем государства. Оно всячески поощряло те формы религиозной жизни, которые оставались в рамках умеренного шариата (который имел долгую традицию сосуществования с государством), тогда как более непредсказуемые и личные аспекты ислама подвергались гонениям; имам в мечети должен был больше походить на лютеранского пастора, чем на странствующего дервиша, который в век, когда даже католические нищенствующие монахи перестали бродить по дорогам, скандализировал современную Турцию. Но даже шариатский ислам не внушал доверия людям, которые хотели перестроить страну на светской основе западных правовых и социальных образцов. Реформаторы закрывали школы медресе, полагая, что, когда существующее поколение вымрет, исчезнет необходимость в шариатском обучении, поскольку следующему поколению его нормы будут чужды. Хорошему проповеднику необязательно разбираться во всех тонкостях фикха или древних спорах о каламе. Однако население уважало имамов не за их государственный статус и способность запугать грешников муками ада, а за обширные, фундаментальные знания в области исламской теологии, которые можно было получить только в результате длительной и трудной учебы в медресе. В итоге доктрина умеренного шариата постепенно начинала терять свои позиции, поскольку имамы старого поколения не находили себе достойных преемников. Тем временем жесткие меры, принятые против суфийских тарикатов, оказались недостаточно эффективны. Запрет на их деятельность носил формальный характер, поскольку никто не мог помешать пиру общаться со своими друзьями и их детьми, а это означало, что мистическая традиция полностью сохранилась. Среди тех, кто относился к религии серьезно, суфизм по-преж-нему оставался достаточно влиятельным течением.