Поэтому великих культурных достижений было довольно мало, т. е. мало вспышек общей активной культурной деятельности и изобретений, когда на общем культурном фоне создавались новые, относительно самостоятельные традиции в литературе, обществе и религии. Даже периоды, когда выдающаяся творческая деятельность наблюдалась хотя бы в некоторых областях, случались не так часто (даже в ключевых регионах) как периоды сравнительно малозначительных достижений. Когда расцвет все же наблюдался в регионе повсеместно, разумеется, он сказывался на ходе всемирной истории. В осевое время такая выдающаяся волна творчества имела место во всех ключевых регионах. Индия, очевидно, пережила другой подобный период в первые века нашей эры; ко времени прихода ислама эта последняя волна расцвета индийского творчества ощущалась во всем полушарии не только в искусстве, науке и религии, но и в бытовой сфере. В исламский период такой расцвет переживал Китай, управляемый династиями Тан (618–907 гг.) и Сун (960–1279 гг.). Западной

Европе предстояло испытать его несколько позже — ее расцвет культуры в итоге привел к культурным трансформациям Нового времени. Культурный рост в период высокого халифата был сродни всем вышеупомянутым, и его последствия влияли на мировую историю много веков. Конечно, даже эти периоды творческой активности опирались на общепринятые знания и представления как минимум в том плане, что творческие люди открывали новое, пытаясь их оспорить. Даже самые радикальные новшества предполагали первичность преемственности.

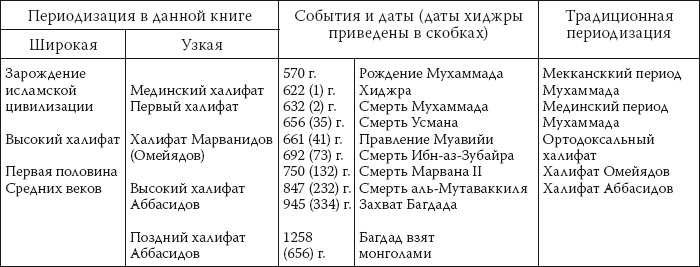

Сравнительная периодизация халифата до 1258 г.

Конфликт и контраст традиций в рамках одной социальной группы, естественно, заключает в себе возможности поиска новых форм на пересечении традиции. Разумеется, существование подобных контрастов стало одним из факторов, обусловивших расцвет в начале эпохи ислама. Мы не можем считать этот фактор исчерпывающим объяснением, поскольку для активизации творческого процесса иногда достаточно минимального конфликта культур: его приводят в движение, скорее, внутренние тупики, когда рушатся все привычные механизмы; или открытия, когда утрачивают актуальность прежние ограничения, в то время как в других случаях конфликт традиций не приводит ни к каким творческим прорывам. И все же культура высокого халифата обрела свою творческую форму во многом в результате конфликта и взаимного влияния элементов самого разного происхождения. Именно здесь лежали творческие возможности, которые затем реализовывали люди.

До возникновения ислама каждая традиция доминировала в какой-то своей сфере — не только в той или иной фазе развития культуры, в искусстве или государственном управлении и т. д., но и в некоторой степени в пределах той или иной религиозной общины. С приходом ислама прежнее соотношение традиций нарушилось, и стали возникать новые элементы. Сам ислам породил новые тенденции, относительно не зависевшие от прежних наследий, с которыми людям пришлось свыкаться. С вхождением в империю земель, изначально не принадлежавших Сасанидам, их местные традиции вступали в конфликт друг с другом. Прежде всего, все традиции пришлось пересматривать в свете принципов и символов единого общества; так состоялась серьезная перемена в жизни региона. В той мере, в какой каждая из основных традиций в мышлении и представлениях потенциально была применима во всех сферах жизни, все они вступили в конфликт, как только нарушились прежнее их соотношение и границы их господства. Как раз здесь лежали необходимость и возможность для основательных инноваций. В период высокого халифата сформировалось новое соотношение, при котором каждая из многообразных тенденций трансформировалась и получила свою сферу влияния.

Культурные ориентации в период высокого халифата

В определенных областях теории и практики стали доминировать религиозные деятели, олицетворявшие собой исламскую надежду на божественный порядок в жизни отдельного человека и всего общества — надежду, унаследованную от иудейских раввинов и христианских монахов и их паствы. Мусульмане научились у них кое-чему, но этой надежде придали сугубо исламскую форму, совершенно не похожую на другие. Жизнью каждого человека непосредственно руководили Божественные законы, и любых явлений в обществе, чья необходимость для

Его промысла не была очевидна, следовало остерегаться. И у суннитов, и у шиитов масса религиозных мужчин и женщин, которых стали называть улемы («ученые»), разработали то, что мы можем назвать программой «приверженности шариату», предназначенной для частной и общественной сфер и основанной на законах шариата. Вполне ожидаемо эти улемы — ученые — доминировали в сфере публичного богослужения мусульман. Они пользовались огромным влиянием в мусульманской философии и теологии, но не контролировали эту сферу безоговорочно. Они оказывали существенное, но не решающее давление на системы общественного порядка и государственного управления и контролировали теоретическое развитие исламского права. Арабская грамматика, отчасти история, а иногда даже арабская литература находились под их влиянием. Но многие аспекты культуры избежали их пристального надзора, и в их числе религиозные течения в исламе того времени. Пожалуй, только в купеческой среде воплощение идеалов улемов оказалось наиболее близким к полному. Однако их деятельность придала определенное достоинство всей социальной системе. В целом, эта система отражала устремления улемов и ее интеллектуальные и социальные тенденции в большей степени, чем любые другие идеалы.

Два других религиозных направления нашли тогда менее заметное выражение в исламе. Христианская (и, вероятно, буддийская) традиция аскетизма и монашества обрела сторонников и среди мусульман. Они — суфии — столь же много черпали у предшественников, как приверженцы шариата, но обладали гораздо менее полной программой для остальных аспектов жизни, кроме духовного самосовершенствования. Второе течение — батинийя — имело более непосредственное политическое влияние и обращалось к традиции эзотерической любви, у которой, возможно, были и доисламские корни. Оно проявляло свою мощь в моменты социальных протестов.

Идеалам религиозных мусульман было противопоставлено то, что можно объединить под термином адаб — светская культура аристократии. Мусульманский придворный, чиновник или образованный помещик, конечно, отдавал должное идеалам религиозных деятелей, но главные усилия он направлял на образ жизни, весьма далекий от того, который они одобряли. Их этикет, их беседы, изобразительное искусство и литература, методы применения поэзии, музыки и даже религии и вся их иерархия общественного положения и привилегий с ее собственными экономическими и политическими институтами и политикой воплощали отдельный набор стандартов утонченности, преобладавших среди мусульман и немусульман с деньгами и положением. Эти стандарты — адаб — распространились по всем исламским землям; моду чаще всего задавал Багдад, где располагалось правительство государства, и затем подхватывали остальные регионы. В культуре адаба нашлось место древним языческим идеалам арабов, умение сочинять пропитанные их духом стихи считалось высшим даром, а арабский язык — главенствующим. Но самое важное место, даже в литературе, отводилось иранской традиции времен Сасанидов. Оба элемента были сознательно подогнаны под ислам.